Les Tunisiens préfèrent fourguer leur khochkhach, leurs délires féministes (un comble dans le pays arabe où la femme bénéficie du statut le plus avancé), et notre exotisme kitsch de mauvaise carte-postale. Les JCC nous rappellent que le cinéma tunisien existe. Même si on ne la pas rencontré.

Les Journées Cinématographiques de Carthage ont enfin démarré. Dans un contexte très particulier. Lannée 2010 a été en effet officiellement désignée comme étant celle du cinéma. Alors même que jamais notre 7ème art na paru aussi fragilisé, aussi controversé. Des stars (égyptiennes) ont été rameutées. Tapis rouge, et bousculades saisonnières devant des salles où dhabitude, on entendrait les mouches voler (normal, cest lautomne). Alors que les salles se reconvertissent dans la friperie ou ferment leurs portes, jamais nos jeunes nont paru aussi intéressés par cet art. Les écoles privées ou étatiques recrutent des étudiants en masse. Avec en perspective le rêve de devenir à la sortie réalisateur. Alors que la crème de la crème fera au mieux des spots de pub pour yaourts.

Subventions et moyens

Les moyens ? Le cinéma alternatif américain a prouvé que lon pouvait monter des bombes commerciales avec des moyens très limitées. «Blair Witch Project» a depuis fait de nombreux petits, y compris dans la triomphante Asie. Plus près de nous, nos frères marocains décoiffent avec leur créativité et laudace de productions comme «Marock», «Casa Negra», «Ali Zaoua prince de la rue». On ne compte plus les diamants chérifiens sur le grand écran.

Fourguer du khochkhach

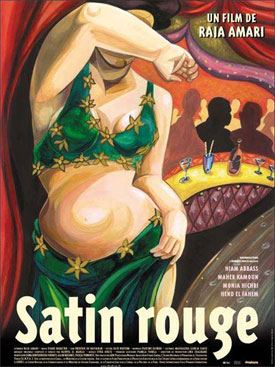

Mais les Tunisiens préfèrent fourguer leur khochkhach, peut-être pour endormir les cinéphiles. Ils préfèrent vendre leurs délires féministes (un comble dans le pays arabe où la femme bénéficie du statut le plus avancé), notre exotisme kitsch de mauvaise carte-postale Comme si les interrogations identitaires et les questions «métaphysiques» pouvaient tenir lieu de scénario. A défaut dhistoire, (si si, cest généralement le premier motif pour lequel on va au cinéma), certains tentent même la provoc, avec plus ou moins de réussite. Au final, pas de quoi faire tout un plat (même épicé) avec des dialogues aux ras des coquelicots. Mais voilà. Quelques producteurs, certains réalisateurs sont invités pour en déblatérer sur les chaînes de télé tunisiennes. Parce que cest lautomne. Les arbres perdent leurs feuilles et il y a les JCC. Ils en parlent à titre dexperts, à titre « dauteurs». La pauvreté de notre cinéma serait presque revendiquée, tant quelle reste une «misère dauteur».

Misère du cinéma dauteur

On continue pourtant daller voir les derniers films tunisiens. Ils sont si rares. En somme, cest un peu comme le Ramadan sur Tunisie 7 : on se rappelle quon a une chaîne télé après avoir jeûné. Les JCC ont ainsi au moins le mérite de nous rappeler que le cinéma tunisien existe. Même si on ne la pas vraiment rencontré.

Lotfi Ben Cheikh

Plus : Actu